متصورة

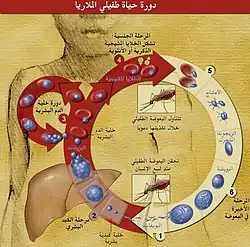

المُتَصَوِّرَة (الاسم العلمي: Plasmodium) هي جنسٌ من حقيقيات النوى وحيدة الخلية المُتطفلة إجباريًا [الإنجليزية] على الفقاريات والحشرات. تتضمن دورات حياة أنواع المتصورة على التطور والنمو في حشرةٍ دموية التغذية تكون مضيفًا للنوع، ثم تقوم الحشرة بحقن الطفيليات في مضيفٍ فقاري أثناء تغذيها على دمه. تنمو الطفيليات داخل أنسجة جسم الفقاريات (غالبًا الكبد) قبل دخول مجرى الدم لإصابة خلايا الدم الحمراء، حيث تعمل على إتلاف خلايا الدم الحمراء المضيفة فيما بعد مما قد يؤدي إلى حدوث مرضٍ يُعرف باسم الملاريا. أثناء دورة العدوى هذه، قد تلتقط الحشرات التي تتغذى على الدم بعضًا من هذه الطفيليات (البعوض في معظم الحالات)، وبالتالي تستمر دورة حياة الطفيلي.[1]

اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف المتصورة | |

|---|---|

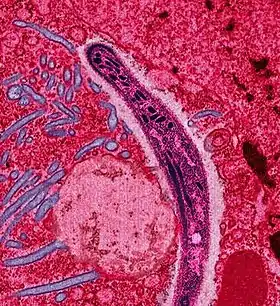

صورة مجهريةٌ إلكترونيةٌ ذات لونٍ زائف للطور البَوْغِيّ | |

| المرتبة التصنيفية | جنس |

| التصنيف العلمي | |

| غير مصنف: | النواتح |

| المملكة: | الأسناخ الصبغيَّة |

| العويلم: | الطلائعيات السناخيَّة |

| الشعبة: | معقدات القمة |

| الطائفة: | اللامخروطانية |

| الرتبة: | البوغيات الدموية |

| الفصيلة: | المتصورات |

| الجنس: | المتصورة |

| الاسم العلمي | |

| Plasmodium ماركيافافا وسيلي، 1885 | |

تنتمي المُتصورة إلى شُعبة معقدات القمة، وهي مجموعةٌ كبيرةٌ من حقيقات النوى الطفيلية. تندرج المُتصورة تحت رتبة البوغيات الدمويَّة وفصيلة المتصورات. وُصف أكثر من 200 نوعًا من المتصورة، وقُسّم العديد منها إلى 14 جُنَيْسًا (تحت جنس) اعتمادًا على الشكل ومجموعة المُضيف. العلاقات التطورية بين أنواع المتصورة المُختلفة لا تتبع دائمًا الحدود التصنيفية، حيث أنَّ بعض الأنواع المتشابهة شكليًا أو التي تصيب نفس المضيف يتبين أنها ذات صلة بعيدة تطوريًا.

تنتشر أنواع المتصورة عالميًا حيثما تتوافر المُضيفات المُناسبة. غالبًا ما يكون مضيفو الحشرات من بعوضيات جنس الباعِضَة والأنوفيلة. أما المضيفات من الفقاريات فتتضمن الزواحف والطيور والثدييات. عُرِفت طفيليات المتصورة لأول مرةٍ في أواخر القرن التاسع عشر بواسطة شارل لافران. كانت قد اكتشفت وصُنفت العديد من الأنواع الأخرى في مضيفاتٍ مختلفة على مدار القرن العشرين، وتتضمن الأنواع الخمس التي تُصيب الإنسان بشكلٍ مُنتظم: المتصورة النشيطة، المتصورة المنجلية، المتصورة الوبالية، المتصورة البيضية، المتصورة النولسية. تُعد المتصورة المنجلية أكثر الأنواع فتكًا بالبشر، حيث تؤدي إلى مئات الآلاف من الوفيات سنويًا. طُورت العديد من الأدوية لعلاج عدوى المتصورة، ولكن طورت بعض الطفيليات مقاومةً لهذه الأدوية جميعها.

الوصف

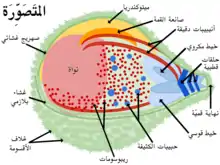

يتضمن جنس المتصورة جميع حقيقيات النوى ضمن شُعبة مُعقدات القمة التي تخضع لعملية التكاثر اللاجنسي التَقَسُّمي داخل خلايا الدم الحمراء المُضيفة وتنتج الهيموزوين [الإنجليزية] الصبغي البلوري كمنتجٍ ثانوي لهضم هيموغلوبين المُضيف.[2] تمتلك أنواع المُتصورة العديد من الميزات المُشتركة مع غيرها من حقيقيات النوى الأُخرى، كما تمتلك ميزاتٍ فريدة خاصة بجنسها أو شعبتها. ينقسم الجنيوم (المجموع المورثي) للمتصورة إلى 14 كروموسومًا موجودًا في النواة. تُحافظ طفيليات المتصورة على نسخةٍ واحدةٍ من جينومها خلال معظم دورة الحياة، مما يُضاعف الجينوم فقط بهدف التبادل الجنسي قصير المُدة داخل المعى المتوسطة للحشرة المضيفة.[3] ترتبط الشبكة الإندوبلازمية بالنواة، والتي تعمل بشكلٍ مُشابه للشبكة الإندوبلازمية في حقيقيات النوى الأُخرى. تُنقل البروتينات من الشبكة الإندوبلازمية إلى جهاز غولجي الذي يتكون بشكلٍ عام من جزءٍ واحد مرتبط بغشاء معقدات القمة،[4] ثم تُنقل البروتينات إلى حيزاتٍ خلوية مختلفة أو إلى سطح الخلية.[4]

تمتلكُ أنواع المتصورة العديد من الهياكل الخلوية في الطرف القّمي للطفيلي، وذلك كغيرها من معقدات القمة الأخرى، حيث تعمل هذه الهياكل عضياتٍ متخصصة لإفراز المواد الفاعلة (المؤثرات) في المُضيف. أكثر هذه العضيات بروزًا هي الخيوط القوسية [الإنجليزية] التي تحتوي على بروتينات الطفيلي التي تُشارك في غزو الخلية المضيفة وتعديل المُضيف عند الدخول إليه.[5] تُوجد هياكل أصغر بالقرب من الخيوط القوسية تُسمى الخيوط المكروية، وتحتوي على بروتيناتٍ الطفيلي المطلوبة للحركة والتعرف على الخلايا المُضيفة والارتباط بها.[6] تنتشر حويصلاتٌ إفرازية في جميع أجزاء الطفيلي تُعرف بالحُبيبات الكثيفة [الإنجليزية] وتحتوي على بروتينات الطفيلي التي تُشارك في تعديل الغشاء الذي يفصل الطفيلي عن المُضيف، ويُسمى الفجوة الحامل للطفيلي [الإنجليزية].[6]

تحتوي أنواع المتصورة أيضًا على عُضيتين كبيرتين مرتبطتين بالغشاء من أصلٍ تعايشي داخلي، وهما ميتوكندريون وصانعة قمة، حيث يلعبُ كلاهما أدوارًا رئيسية في أيض الطفيلي. على عكس خلايا الثدييات التي تحتوي على العديد من الميتوكوندريا، فإنَّ خلايا المتصورة تحتوي على ميتوكوندريا واحدة كبيرة تُنسق انقسامها مع انقسام خلية المُتصورة.[7] كما هو الحال في حقيقيات النوى الأخرى، فإنَّ ميتوكوندريا المتصورة قادرة على توليد الطاقة على شكل أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) عبر دورة حمض الستريك، ولكن على الرغم من هذا، إلا أنَّ هذه الوظيفة مطلوبة فقط لبقاء الطفيل في الحشرة المُضيفة، وليست ضرورية للنمو داخل خلايا الدم الحمراء.[7] أما صانعة القمة، فهي ناشئة عن حدث تعايشي داخلي ثانوي، ويكون سلف المُتصورة قد اكتسبه في هذه الحالة من طُحلب أحمر.[8] تُشارك صانعة القمة في تخليق السلائف الأيضية المُختلفة، والتي تتضمن الأحماض الدهنية والإيزوبرينويدات [الإنجليزية] والعناقد الحديدية-الكبريتية ومكونات مسار التخليق الحيوي للهيم.[9]

دورة الحياة

تتضمن دورة حياة المتصورة عدة مراحل متميزة في مضيفٍ من الحشرات وآخر من الفقاريات. تدخل الطفيليات عمومًا إلى المضيف الفقاري بعد تعرضه للسعةٍ من الحشرة المُضيفة (البعوضة بشكلٍ عام، باستثناء بعض أنواع المتصورة التي تُصيب الزواحف).[10] وبُمجرد دخول هذه الطفيليات تُصيب أولًا الكبد أو أنسجةً أُخرى في المضيف، ثم تدخل في دورةٍ واحدةٍ كبيرةٍ من التنسخ قبل الخروج من خلية المُضيف المصابة لإصابة خلايا الدم الحمراء،[11] كما يُمكن لبعض أنواع المتصورة في الرئيسيات أن تدخل في مرحلةٍ كامنةٍ طويلةٍ الأمد، وتُسمى آنذاك بالهاجعة،[12] حيث قد تبقى في الكبد لأكثر من عام.[13] ولكن على الرغم من هذا، إلا أنه في معظم أنواع المتصورة، تُسمى الطفيليات في خلايا الكبد المصابة بالأقاسيم (جمع أقسومة). بعد خروجها من الكبد، تدخل الطفيليات إلى خلايا الدم الحمراء، ثم تمرُ بعدة دوراتٍ مستمرة من إصابة خلايا الدم الحمراء، وأيضًا تتمايزُ نسبةٌ صغيرةٌ منها إلى مرحلة جنسيةٍ تُسمى حينها بالخلية المشيجية، حيث يلتقطها مضيفٌ من الحشرات أثناء تناوله وجبةً من الدم. في بعض المضيفات، ثد تؤدي إصابة أنواع المتصورة لخلايا الدم الحمراء إلى حدوث مرضٍ يُسمى الملاريا، والذي قد يكون شديدًا أحيانًا، مما يُؤدي إلى موتٍ سريعٍ للمُضيف (مثل المتصورة المنجلية في البشر)، أو قد تكون الإصابة بلا أعراض في مضيفاتٍ أُخرى.[10]

.jpg.webp)

تنمو الأقاسيم داخل خلايا الدم الحمراء أولًا إلى شكلٍ حلقي ثم إلى شكلٍ أكبر يسمى الأتروفة. ثم تنضج الأتاريف (جمع أتروفة) لتصبح متقسمات (جمع متقسمة)، والتي تنقسم عدة مراتٍ لإنتاج أقاسيمٍ جديدة. في نهاية المطاف، تنفجرُ خلايا الدم الحمراء المُصابة، مما يسمح للأقاسيم الجديدة بالانتقال داخل مجرى الدم لإصابة خلايا دم حمراء جديدة. تستمر معظم الأقاسيم في هذه الدورة التكاثرية، ولكنَّ بعضها عند إصابة خلايا الدم الحمراء تتمايز إلى أشكال جنسيةٍ ذكورية أو أنثوية تسمى الخلايا المشيجية، والتي تنتشر في الدم حتى تتناولها البعوضة عندما تتغذى على مضيفٍ فقاريٍ مُصاب، فتأخذ الدم الذي يحتوي على الخلايا المشيجية.[11]

تنتقل الخلايا المشيجية مع وجبة الدم في البعوضة حتى تصل إلى المعى المتوسط، ثم تتطور هذه الخلايا إلى أمشاجٍ ذكرية وأنثوية، والتي تُخصب بعضها البعض، وتشكل البويضة المخصبة (الزيجوت). ثم تتطور الزيجوتات إلى شكلٍ متحركٍ يُسمى الزيجوت المتحرك، والذي يخترق جدار المعى المتوسط. عند اجتياز جدار المعى المتوسط، يندمج الزيجوت المتحرك في الغشاء الخارجي للمعى ويتطور إلى بويضة. تنقسم البويضات عدة مرات لإنتاج أعدادٍ كبيرةٍ من البوغيات الصغيرة الطويلة، ثم تنتقل هذه البوغيات إلى الغدد اللعابية للبعوض حيث يمكن حقنها في دم المضيف الذي سيتعرض للسعة البعوضة، وتتكرر الدورة.[11]

التطور والتصنيف

التصنيف

تنتمي المتصورة إلى شعبة معقدات القمة، وهي مجموعةٌ تصنيفيةٌ من الطفيليات وحيدة الخلية والتي تمتلكُ عضياتٍ إفرازيةٍ مميزة في أحد طرفي الخلية.[14] تندرجُ المُتصورة تحت رتبة البوغيات الدموية من مُعقدات القمة، وهي مجموعةٌ تضم جميع معقدات القمة التي تعيشُ داخل خلايا الدم.[15] تنقسمُ رتبة البوغيات الدموية إلى أربعة فصائل، اعتمادًا على وجود صبغة الهيموزوين وطريقة التكاثر اللاجنسي، وتنتمي المتصورة إلى فصيلة المتصورات.[16]

يتكون جنس المتصورة من أكثر من 200 نوع، وتُوصف عمومًا بناءً على ظهورها في مسحاتٍ الدم للفقاريات المُصابة.[17] صُنفت هذه الأنواع اعتمادًا على شكلها ونطاق المُضيف الذي تُصيبه إلى 14 جُنيسًا (تحت الجنس):[16]

- جُنيس آسياميبا [الإنجليزية] (تيلفورد، 1988) – زواحف

- جُنيس بينيتنية [الإنجليزية] (فالكيوناس، 1997) – طيور

- جُنيس كاريناميبا [الإنجليزية] (غارنهام، 1966) – زواحف

- جُنيس جيوفانولاية [الإنجليزية] (كوراديتي، وآخرون. 1963) – طيور

- جُنيس هايماميبا [الإنجليزية] (كوراديتي، وآخرون. 1963) – طيور

- جُنيس هوفية [الإنجليزية] (كوراديتي، وآخرون. 1963) – طيور

- جُنيس لاكرتاميبا [الإنجليزية] (تيلفورد، 1988) – زواحف

- جُنيس لافرانية [الإنجليزية] (براي، 1958) – القرود العليا والبشر

- جُنيس نوفييلية [الإنجليزية] (كوراديتي، وآخرون. 1963) – طيور

- جُنيس أوفيديلية [الإنجليزية] (تيلفورد، 1988) – زواحف

- جُنيس نظيرة المتصورة [الإنجليزية] (تيلفورد، 1988) – زواحف

- جُنيس المُتصورة (Bray، 1955) – القرود والسعادين

- جُنيس ساوراميبا [الإنجليزية] (غارنهام، 1966) – زواحف

- جُنيس فينكية [الإنجليزية] (غارنهام، 1964) – الثدييات وتتضمن الرئيسيات

تُصنف الأنواع التي تصيب السعادي والقردة تحت جُنيس المُتصورة، باستثناء المتصورة المنجلية والمتصورة الريخينوفية اللتان تشكلان معًا جُنيس اللافرانية. تصنف الطفيليات التي تصيب الثدييات الأخرى بما في ذلك بعض الرئيسيات (الليمور وغيرها) تحت جُنيس الفينكية. تنطوي الجُنيسات الخمسة: البينيتنية والجيوفانولاية والهايماميبا والهوفية والنوفييلية على أنواع ملاريا الطيور المعروفة.[18] أما الجُنيسات المتبقية: الآسياميبا والكاريناميبا واللاكرتاميبا والأوفيديلية ونظيرة المتصورة والساوراميبا تتضمن مجموعاتٍ متنوعةٍ من الطفيليات التي تصيب الزواحف.[19]

التطور

تُشير الدراساتُ الحديثة التي أجريت على أنواع المتصورة باستخدام الطرق الجزيئية إلى أنَّ تطور المجموعة لم يتبع التصنيف تمامًا.[2] العديد من أنواع المتصورة المتشابهة شكليًا أو التي تُصيب نفس المضيفات تبين أنها ذات صلةٍ بعيدةٍ فقط.[20] في تسعينيات القرن العشرين، سعت العديد من الدراسات إلى تقييم العلاقات التطورية لأنواع المتصورة عبر مقارنة الحمض النووي الريبوزي الريبوسومي وجين البروتين السطحي من أنواعٍ مختلفةٍ، ووجد أنَّ الطفيلي البشري المتصورة المنجلية أكثر ارتباطًا بطفيليات الطيور من الطفيليات الأخرى للقرود.[16] ومع ذلك، وجدت الدراسات اللاحقة التي أخذت عيناتٍ من المزيد من أنواع المتصورة، أنَّ طفيليات الثدييات تشكل فرعًا حيويًا جنبًا إلى جنب مع جنس المتكبدة الكوخية [الإنجليزية]، بينما يبدو أنَّ طفيليات الطيور أو السحالي تشكل فرعًا حيويًا منفصلًا له علاقاتٌ تطورية لا تتبع الجُنيسات:[16][21]

|

مستوطن البيض [الإنجليزية] | ||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||

تختلف التقديرات المتعلقة باختلاف سلالات المتصورة اختلافًا كبيرًا. تقديرات تنوع رتبة البوغيات الدموية تتراوح من حوالي 16.2 مليون إلى 100 مليون سنةٍ ماضية.[16] كان هناك اهتمام خاص بتأريخ الاختلاف بين طفيلي الإنسان المتصورة المنجلية عن سلالات المتصورة الأخرى نظرًا لأهميتها الطبية. لهذا، تتراوح التواريخ المقدرة من 110,000 إلى 2.5 مليون سنةٍ ماضية.[16]

الانتشار

تنتشر أنواع المتصورة في كافة أنحاء العالم، وجميعها طفيلية ويجب أن تمر بين مضيفٍ من الفقاريات وآخر من الحشرات لإكمال دورات حياتها. تنتشر الأنواع المختلفة من المتصورة بين مضيفاتٍ مُختلفة، مع اقتصار بعضها على مضيفٍ واحدٍ من الفقاريات وآخر من الحشرات، بينما يُمكن أن تصيب الأنواع الأخرى عدة أنواع من الفقاريات و/أو الحشرات.

الفقاريات

وُصفت طفيليات المتصورة في مجموعةٍ واسعةٍ من المضيفات الفقارية والتي تشمل الزواحف والطيور والثدييات.[22] بشكلٍ عام، تُصيب أنواع المتصورة طائفةً خاصةً بها (مثل الطيور)، ولكن العديد منها قد تُصيب أكثر من مضيفٍ فقاريٍ واحد.[22]

يُصاب البشر بشكلٍ أساسي بخمسة أنواعٍ من المتصورة [الإنجليزية]، وتحدث مُعظم الإصابات الشديدة والوفيات من المتصورة المنجلية.[23] بعض الأنواع التي تُصيب البشر يُمكنها أيضًا إصابة رئيسياتٍ أُخرى، كما أنَّ بعض الأمراض حيوانية المصدر التي تُسببها بعض الأنواع (مثل المتصورة النولسية) تنتقلُ بشكلٍ شائع من الرئيسيات الأخرى إلى البشر.[23] قد تُصاب الرئيسيات غير البشرية أيضًا بمجموعةٍ متنوعةٍ من أنواع المتصورة التي لا تُصيب البشر عمومًا. قد تُسبب بعضها مرضًا شديدًا في الرئيسيات، في حين أنَّ الأخرى قد تُبقى في المضيف لفتراتٍ طويلة دون التسبب في المرض.[24] قد تُصاب العديد من الثدييات الأخرى أيضًا بأنواع المتصورة، مثل مجموعةٍ متنوعةٍ من القوارض والحافريات والخفاشيات. مع التأكيد أنَّ بعض أنواع المتصورة قد تسبب مرضًا شديدًا في بعض هذه المضيفات، بينما العديد منها لا تُسبب ذلك.[25]

يُوجد أكثر من 150 نوعًا من المتصورة [الإنجليزية] تُصيب مجموعةً واسعةً من الطيور. بشكلٍ عام، يصيب كل نوعٍ من أنواع المتصورة نوعًا واحدًا إلى عدة أنواع من الطيور.[26] تميل طفيليات المتصورة التي تصيب الطيور إلى التواجد في مضيفٍ معينٍ لسنوات أو طوال حياته، على الرغم من أنه في بعض الحالات قد تؤدي عدوى المتصورة إلى مرضٍ شديدٍ وموتٍ سريع.[27][28] على عكس أنواع المتصورات التي تصيب الثدييات، تنتشر تلك الطيور المصابة في جميع أنحاء العالم.[26]

تصيب أنواعٌ من عدة جنيساتٍ [الإنجليزية] من المتصورة الزواحف المتنوعة. وُصفت طفيليات المتصورة في معظم فصائل السحالي، ومثل طفيليات الطيور، فإنها تنتشر في جميع أنحاء العالم.[29] مع التأكيد أنَّ الطفيليات قد تؤدي إما إلى مرضٍ شديدٍ أو أن تكون بدون أعراضٍ، ويبدو أنَّ ذلك اعتمادًا على الطفيل والمضيف.[29]

طُورت العديد من الأدوية على مر السنين للسيطرة على عدوى المتصورة في المضيفات الفقارية، خصوصًا البشر. استُخدام الكينين كمضادٍ للملاريا في الخطوات الأمامية منذ القرن السابع عشر حتى ظهرت مقاومةٌ واسعة النطاق في أوائل القرن العشرين.[30] دفعت مقاومة الكينين إلى تطوير مجموعةٍ واسعةٍ من مضادات الملاريا خلال القرن العشرين، وتتضمن الكلوروكين والبروغوانيل والأتوفاكوين وسلفادوكسين/بيرميثامين والمفلوكوين والأرتيميسينين.[30] في جميع الحالات، ظهرت طفيليات مقاومةٍ لمضادٍ معين في غضون بضعة عقود من طرح الأدوية.[30] لمكافحة هذا، أصبحت تستخدم مضادات الملاريا جنبًا إلى جنب مع العلاجات المركبة المكونة من الأرتيميسينين حاليًا كمعيارٍ ذهبيٍ للعلاج.[31] بشكل عام، تستهدف مضادات الملاريا مراحل حياة طفيليات المتصورة التي تتواجد داخل خلايا الدم الحمراء لدى الفقاريات، حيث أنَّ هذه هي المراحل التي تميل إلى إحداث المرض.[32] ومع ذلك، فإنَّ الأدوية التي تستهدف المراحل الأخرى من دورة حياة الطفيل قيد التطوير من أجل منع العدوى في المسافرين ومنع انتقال المراحل الجنسية إلى المضيفات الحشرية.[33]

الحشرات

بالإضافة إلى مضيف الفقاريات، فإنَّ جميع أنواع المتصورة تُصيب أيضًا مضيفًا من الحشرات الماصّة للدم، أي البعوضة (على الرغم من أنَّ بعض الطفيليات التي تُصيب الزواحف قد تنتقل عن طريق ذبابة الرمل). تُعد بعض أجناس البعوض مضيفًا حشريًا للأنواع المتصورة المختلفة، وهي البعوضة المنزلية (الباعِضَة) والأنوفيلة والبُعَيضَة [الإنجليزية] والمَنْسونِيَّة [الإنجليزية] والزاعجة. تُعد الأنوفيلة أفضل ما تمت دراسته، حيث تُعد مضيفًا لطفيليات المتصورة للملاريا البشرية، وأيضًا البعوضة المنزلية التي تُعد مضيفًا لأنواع المتصورة التي تُسبب الملاريا في الطيور. تُصاب إناث البعوض فقط بالمتصورة؛ وذلك لأنها تتغذى فقط على دم المضيفات الفقارية.[34] تؤثر الأنواع المختلفة للمتصورة على مضيفها من الحشرات بشكلٍ مُختلف، فتؤدي أحيانًا إلى تقليل العمر الافتراضي للحشرات المصابة بالمتصورة وتقليل القدرة على إنتاج النسل.[35] بالإضافة لذلك، يبدو أنَّ بعض أنواع المتصورة تُسبب تفضيل الحشرات للسع مضيفاتٍ فقاريات مصابة بدلاً من المضيفات غير مصابة.[35][36][37]

التاريخ

حُددت المتصورة لأول مرةٍ عندما وصفَّ شارل لافران الطفيليات في دم مرضى الملاريا في عام 1880،[38] وأطلق على الطفيلي (الاسم العلمي: Oscillaria malariae).[38] في عام 1885، أعاد عالما الحيوان إيتوري ماركيافافا وأنجيلو سيلي فحص الطفيلي ووصفه بأنه عضو من جنسٍ جديد يُسمى Plasmodium (بالعربية: المُتصورة)، والذي سمَّي بهذا الاسم لتشابهه مع الخلايا عديدة النَّوى [الإنجليزية] للعفن الغروي التي تحمل الاسم نفسه.[39] عُرفت لأول مرة حقيقة أنَّ عدة أنواع من المتصورة قد تتسبب في أشكالٍ مختلفة من الملاريا بواسطة كاميلو غولجي في عام 1886.[38] بعد ذلك بفترةٍ قصيرة، أطلق جيوفاني غراسي ورايموندو فيليتي اسمًا على الطفيليات المُسببة لنوعين مختلفين من الملاريا البشرية، Plasmodium vivax (بالعربية: المتصورة النشيطة) وPlasmodium malariae (بالعربية: المتصورة الملارية).[38] في عام 1897، حدد ويليام ولتش نوعًا جديدًا وأطلق عليه اسم Plasmodium falciparum (بالعربية: المتصورة المنجلية). تبع ذلك التعرف على نوعين آخرين من المتصورة التي تُصيب البشر: Plasmodium ovale (بالعربية: المتصورة البيضية) عام 1922 وPlasmodium knowlesi (بالعربية: المتصورة النولسية) والتي حُددت في مكاك طويل الذيل عام 1932 وفي البشر عام 1965.[38] وُصف دور المضيفات من الحشرات في دورة حياة المُتصورة في عام 1897 بواسطة رونالد روس وفي عام 1899 بواسطة جيوفاني غراسي وأميكو بيجنامي وجوزيبي باستيانيلي [الإنجليزية].[38]

في عام 1966، اقترح سيريل غارنهام فصل المتصورة إلى تسعة جُنيساتٍ (أجناس فرعية) اعتمادًا على خصوصية المضيف وعلم تشكل الطفيليات.[17] وشمل ذلك أربعة جُنيسات لأنواع المتصورة التي تُصيب الطيور وكانت قد اقتُرحت سابقًا بواسطة آيه. كوراديتي في عام 1963.[40][18] وسَّع هذا المخطط بواسطة سام آر. تيلفورد في عام 1988 عندما أعاد تصنيف طفيليات المُتصورة التي تصيب الزواحف، مضيفًا إليها خمسة جُنيسات.[19][17] في عام 1997، أعاد جي. فالكيوناس تصنيف أنواع المتصورة التي تصيب الطيور مضيفًا جُنيسًا خامسًا (الاسم العلمي: Bennettinia).[18][41]

الهوامش

- «1»:

المراجع

باللغة الإنجليزية

- "CDC - Malaria Parasites - About". CDC: Malaria. U.S. Centers for Disease Control and Prevention. مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2015. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Zilversmit, M.; Perkins, S. "Plasmodium". Tree of Life Web Project. مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2016. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Obado, Samson O; Glover, Lucy; Deitsch, Kirk W. (2016). "The nuclear envelope and gene organization in parasitic protozoa: Specializations associated with disease". Molecular and Biochemical Parasitology. 209 (1–2): 104–113. doi:10.1016/j.molbiopara.2016.07.008. PMID 27475118. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Jimenez-Ruiz, Elena; Morlon-Guyot, Juliette; Daher, Wassim; Meissner, Markus (2016). "Vacuolar protein sorting mechanisms in apicomplexan parasites". Molecular and Biochemical Parasitology. 209 (1–2): 18–25. doi:10.1016/j.molbiopara.2016.01.007. PMC 5154328. PMID 26844642. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Counihan, Natalie A.; Kalanon, Ming; Coppel, Ross L.; De Koning-Ward, Tania F. (2013). "Plasmodium rhoptry proteins: Why order is important". Trends in Parasitology. 29 (5): 228–36. doi:10.1016/j.pt.2013.03.003. PMID 23570755. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Kemp, Louise E.; Yamamoto, Masahiro; Soldati-Favre, Dominique (2013). "Subversion of host cellular functions by the apicomplexan parasites" (PDF). FEMS Microbiology Reviews. 37 (4): 607–31. doi:10.1111/1574-6976.12013. PMID 23186105. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2020. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Sheiner, Lilach; Vaidya, Akhil B.; McFadden, Geoffrey I. (2013). "The metabolic roles of the endosymbiotic organelles of Toxoplasma and Plasmodium spp". Current Opinion in Microbiology. 16 (4): 452–8. doi:10.1016/j.mib.2013.07.003. PMC 3767399. PMID 23927894. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - McFadden, Geoffrey Ian; Yeh, Ellen (2017). "The apicoplast: Now you see it, now you don't". International Journal for Parasitology. 47 (2–3): 137–144. doi:10.1016/j.ijpara.2016.08.005. PMC 5406208. PMID 27773518. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Dooren, Giel; Striepen, Boris (June 26, 2013). "The Algal Past and Parasite Present of the Apicoplast". Annual Review of Microbiology. 67: 271–289. doi:10.1146/annurev-micro-092412-155741. PMID 23808340. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Vernick, K.D.; Oduol, F.; Lazarro, B.P.; Glazebrook, J.; Xu, J.; Riehle, M.; Li, J. (2005). "Molecular Genetics of Mosquito Resistance to Malaria Parasites". In Sullivan, D; Krishna, S. (المحررون). Malaria: Drugs, Disease, and Post-genomic Biology. Springer. صفحة 384. ISBN 978-3-540-29088-9. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "CDC - Malaria Parasites - Biology". CDC: Malaria. U.S. Centers for Disease Control and Prevention. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2015. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Markus, M. B. (2011). "Malaria: Origin of the Term 'Hypnozoite'". Journal of the History of Biology. 44 (4): 781–786. doi:10.1007/s10739-010-9239-3. PMID 20665090. S2CID 1727294. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Vaughan, Ashley M.; Kappe, Stefan H. I. (2017). "Malaria Parasite Liver Infection and Exoerythrocytic Biology". Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine. 7 (6): a025486. doi:10.1101/cshperspect.a025486. PMC 5453383. PMID 28242785. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Morrison, David A. (2009). "Evolution of the Apicomplexa: Where are we now?". Trends in Parasitology. 25 (8): 375–82. doi:10.1016/j.pt.2009.05.010. PMID 19635681. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Votypka J. "Haemospororida Danielewski 1885". Tree of Life. مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2018. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Perkins, S. L. (2014). "Malaria's Many Mates: Past, Present, and Future of the Systematics of the Order Haemosporida". Journal of Parasitology. 100 (1): 11–25. doi:10.1645/13-362.1. PMID 24059436. S2CID 21291855. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Martinsen, E. S.; Perkins, S. L. (2013). "The Diversity of Plasmodium and other Haemosporidians: The Intersection of Taxonomy, Phylogenetics, and Genomics". In Carlton, J.M.; Perkins, S.L.; Deitsch, K.W. (المحررون). Malaria Parasites: Comparative Genomics, Evolution and Molecular Biology. Caister Academic Press. صفحات 1–15. ISBN 978-1908230072. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Valkiunas, Gediminas (2004). "Brief Historical Summary". Avian Malaria Parasites and Other Haemosporidia. CRC Press. صفحات 9–15. ISBN 9780415300971. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Telford S (1988). "A contribution to the systematics of the reptilian malaria parasites, family Plasmodiidae (Apicomplexa: Haemosporina)". Bulletin of the Florida State Museum Biological Sciences. 34 (2): 65–96. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2018. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Rich, S.; Ayala, F (2003). Progress in Malaria Research: the Case for Phylogenetics. 54. صفحات 255–80. doi:10.1016/S0065-308X(03)54005-2. ISBN 978-0-12-031754-7. PMID 14711087. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "A three-genome phylogeny of malaria parasites (Plasmodium and closely related genera): Evolution of life-history traits and host switches". Molecular Phylogenetics and Evolution. 47 (1): 261–273. April 2008. doi:10.1016/j.ympev.2007.11.012. PMID 18248741. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Manguin, S.; Carnevale, P.; Mouchet, J.; Coosemans, M.; Julvez, J.; Richard-Lenoble, D.; Sircoulon, J. (2008). Biodiversity of Malaria in the world. John Libbey. صفحات 13–15. ISBN 978-2-7420-0616-8. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2021. اطلع عليه بتاريخ 15 مارس 2018. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Scully, Erik J.; Kanjee, Usheer; Duraisingh, Manoj T. (2017). "Molecular interactions governing host-specificity of blood stage malaria parasites". Current Opinion in Microbiology. 40: 21–31. doi:10.1016/j.mib.2017.10.006. PMC 5733638. PMID 29096194. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Nunn, C., Altizer, S. (2006). Infectious Diseases in Primates: Behavior, Ecology and Evolution (الطبعة 1). Oxford University Press. صفحات 253–254. ISBN 978-0198565840. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2021. اطلع عليه بتاريخ 16 مارس 2018. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link) - "The rediscovery of malaria parasites of ungulates". Parasitology. 143 (12): 1501–1508. 2016. doi:10.1017/S0031182016001141. PMID 27444556. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Valkiunas, Gediminas (2004). "Specificity and general Principles of Species Identification". Avian Malaria Parasites and Other Haemosporidia. CRC Press. صفحات 67–81. ISBN 9780415300971. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Valkiunas, Gediminas (2004). "General Section - Life Cycle and Morphology of Plasmodiidae Species". Avian Malaria Parasites and Other Haemosporidia. CRC Press. صفحات 27–35. ISBN 9780415300971. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Valkiunas, Gediminas (2004). "Pathogenicity". Avian Malaria Parasites and Other Haemosporidia. CRC Press. صفحات 83–111. ISBN 9780415300971. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Zug, G. R.; Vitt, L. J., المحررون (2012). Herpetology: An Introductory Biology of Amphibians and Reptiles. Academic Press. صفحة 152. ISBN 978-0127826202. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2021. اطلع عليه بتاريخ 16 مارس 2018. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Blasco, Benjamin; Leroy, Didier; Fidock, David A. (2017). "Antimalarial drug resistance: Linking Plasmodium falciparum parasite biology to the clinic". Nature Medicine. 23 (8): 917–928. doi:10.1038/nm.4381. PMC 5747363. PMID 28777791. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Cowman, Alan F; Healer, Julie; Marapana, Danushka; Marsh, Kevin (2016). "Malaria: Biology and Disease". Cell. 167 (3): 610–624. doi:10.1016/j.cell.2016.07.055. PMID 27768886. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Haldar, Kasturi; Bhattacharjee, Souvik; Safeukui, Innocent (2018). "Drug resistance in Plasmodium". Nature Reviews Microbiology. 16 (3): 156–170. doi:10.1038/nrmicro.2017.161. PMC 6371404. PMID 29355852. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Poonam; Gupta, Yash; Gupta, Nikesh; Singh, Snigdha; Wu, Lidong; Chhikara, Bhupender Singh; Rawat, Manmeet; Rathi, Brijesh (2018). "Multistage inhibitors of the malaria parasite: Emerging hope for chemoprotection and malaria eradication". Medicinal Research Reviews. 38 (5): 1511–1535. doi:10.1002/med.21486. PMID 29372568. S2CID 25711437. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Crompton, Peter D.; Moebius, Jacqueline; Portugal, Silvia; Waisberg, Michael; Hart, Geoffrey; Garver, Lindsey S.; Miller, Louis H.; Barillas-Mury, Carolina; Pierce, Susan K. (2014). "Malaria Immunity in Man and Mosquito: Insights into Unsolved Mysteries of a Deadly Infectious Disease". Annual Review of Immunology. 32 (1): 157–187. doi:10.1146/annurev-immunol-032713-120220. PMC 4075043. PMID 24655294. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Busula, Annette O.; Verhulst, Niels O.; Bousema, Teun; Takken, Willem; De Boer, Jetske G. (2017). "Mechanisms of Plasmodium -Enhanced Attraction of Mosquito Vectors". Trends in Parasitology. 33 (12): 961–973. doi:10.1016/j.pt.2017.08.010. PMID 28942108. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Stanczyk, Nina M.; Mescher, Mark C.; De Moraes, Consuelo M. (2017). "Effects of malaria infection on mosquito olfaction and behavior: Extrapolating data to the field". Current Opinion in Insect Science. 20: 7–12. doi:10.1016/j.cois.2017.02.002. PMID 28602239. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Mitchell, Sara N.; Catteruccia, Flaminia (2017). "Anopheline Reproductive Biology: Impacts on Vectorial Capacity and Potential Avenues for Malaria Control". Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine. 7 (12): a025593. doi:10.1101/cshperspect.a025593. PMC 5710097. PMID 28389513. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "The History of Malaria, an Ancient Disease". U.S. Centers for Disease Control and Prevention. مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2016. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - McFadden, G. I. (2012). "Plasmodia – don't". Trends Parasitol. 28 (8): 306. doi:10.1016/j.pt.2012.05.006. PMID 22738856. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Corradetti A.; Garnham P.C.C.; Laird M. (1963). "New classification of the avian malaria parasites". Parassitologia. 5: 1–4. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Valkiunas, G. (1997). "Bird Haemosporidia". Acta Zoologica Lituanica. 3–5: 1–607. ISSN 1392-1657. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)

باللغة العربيَّة

روابط خارجية

- مشروع أطلس الملاريا (بالإنجليزية)

- صور مُتحركة لدورة حياة المُتصورة (بالإنجليزية)

صور وملفات صوتية من كومنز

صور وملفات صوتية من كومنز أنواع من ويكي أنواع.

أنواع من ويكي أنواع.

- بوابة طب

- بوابة علم الأحياء الدقيقة