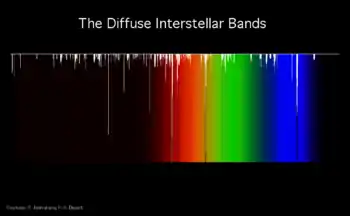

تشتت الحزم المجرية

تشتت الحزم المجرية هي ملاح امتصاص إشعاع كهرومغناطيسي تشاهد في أطياف الأجسام الفلكية في مجرة درب التبانة والمجرات الأخرى. وهي ناجمة عن امتصاص أو تشتت الضوء عن طريق الوسط بين النجوم. ولقد شوهدت حتى الآن حوالي 500 حزمة، في موجات الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء.[2]

أصل تشتت الحزم المجرية لم يكن معروف[3] ومتنازع عليه لسنوات عديدة، وكان يعتقد منذ فترة طويلة أن تشتت الحزم المجرية يرجع إلى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات وغيرها من الجزيئات الكبيرة التي تحمل الكربون.[4][5] تعطيلها السريع والفعال عند حساب العملية الكهروضوئية لإثارة الإلكترون عن طريق امتصاص الفوتون للثباتية الضوئية لافت للنظر[6][7] وبالتالي هذا يدل على وفرتها في الوسط بين النجوم.ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تكوين الحزم عن طريق القياسات المخبرية أو بواسطة الحسابات النظرية حتى يوليو 2015، عندما أعلنت مجموعة جون ماير (جامعة بازل) عن تعيين لا لبس فيه لخطين C60+,[8]

الإكتشاف والتاريخ

أعلان مجموعة جون ماير أكد التنبؤ الذي تم في عام 1987 عندما توقع العلماء منذ فترة طويلة أن سبب امتصاص ضوء النجوم يكمن في وجودِ جزيئات معقدة وأيونات غازية في سحب الكربون. ويعرف هذا الجزيء باسم البوكمينستر فوليرين، حيث يتكون من 60 ذرةِ كربون مترابطة مع بعضها على شكل كرة (كرات بوكي).[9]

بعد هذا الاكتشاف ظهرت الكثير من الأسئلة على سبيل المثال: هل جزيء الكرة هو في الواقع المتسبب في ظاهرة تشتت الحزم المجرية؟ لذلك ومنذ عام 1993 درس فريق البحث الذي يرأسه البروفسور جون ماير من قسم الكيمياء بجامعة بازل الامتصاص الإلكتروني للبوكمينسترفوليرين المتأين وفي الواقع، فإن الطيف المقاس في المختبر أظهر خصائص الامتصاص في طولين موجيين التي كانت بالقرب من موقعين لتشتت الحزم المجرية والتي اكتشفها علماء الفلك في العام التالي.[10] من أجل إثبات لا لبس فيه، في أن هذه الجزيئات تمتص ضوء النجوم وبالتالي تنتج تشتت الحزم المجرية ظهرت الحاجة لإيجاد طيف الطور الغازي للأيونات ولقد نجح الباحثون في جامعة بازل في تحقيق هذا الأمر "هذا هو أول تأكيد لا لبس فيه لوجود لهذا الجزيء في السحب بين النجوم".[10]

ظروف شبيهة جدا بالفضاء الخارجي

من أجل الحصول على هذا الطيف في المختبر يستخدم ليزر أشباه الموصلات ويسلط على الآلاف الجزئيات الفوليرينية المعزولة في مصيدة ترددات تيارات راديوية وتبرد عبر صدمها بهيليوم عالي الكثافة لدرجات حرارة منخفضة جدا في حدود 6 درجة كلفن وهي ظروف شبيهة جدا بالفضاء الخارجي.[10] حيث تتطابق الامتصاصات المقاسة في المختبر تماما مع البيانات الفلكية، من حيث نطاقها الترددي وكثافاتها النسبية.[10]

كان إنجاز عام 2015 نتيجة سنوات عديدة من العمل، الذي قامت بة مجموعة جون ماير في جامعة بازل، لتطوير أحدث التقنيات الطيفية لخلق ظروف في المختبر تحاكي درجة الحرارة المنخفضة للغاية والضغط المنخفض في الفضاء بين النجوم.[11][12]

مراجع

- Peter Jenniskens, Ph.D. نسخة محفوظة 01 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.

- ESO Diffuse Interstellar Bands Large Exploration Survey (EDIBLES) - Merging Observations and Laboratory Data نسخة محفوظة 06 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.

- Herbig, G. H. The diffuse interstellar bands. Annu. Rev. Astron. Astrophys. 33, 19–73 (1995)

- "The interstellar chemistry of PAH cations". Nature. 391: 259-260. doi:10.1038/34602. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "The unidentified diffuse interstellar bands as evidence for large organic molecules in the interstellar medium". Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 57: 615-626. doi:10.1016/S1386-1425(00)00432-7. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Ultrafast Studies on the Photophysics of Matrix-Isolated Radical Cations of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons". The Journal of Physical Chemistry A. 108: 25–31. doi:10.1021/jp021832h. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Fluorescence of the perylene radical cation and an inaccessible D0/D1 conical intersection: An MMVB, RASSCF, and TD-DFT computational study". The Journal of Chemical Physics. 132: 044306. doi:10.1063/1.3278545. مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2016. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Laboratory confirmation of C60+ as the carrier of two diffuse interstellar bands". Nature. 523: 322. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2020. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "C60 in space and the Diffuse Interstellar Bands - History and State of the Art". مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2019. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "لغز فلكي قديم على الطريق إلى الحل". 15 تموز (يوليو) 2015. مؤرشف من الأصل في 09 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2017. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ=, |تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "'Buckyballs' Solve Century-Old Mystery About Interstellar Space". NPR. مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 2016. اطلع عليه بتاريخ 31 يوليو 2015. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Bountiful buckyballs resolve interstellar mystery". physicsworld. مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 31 يوليو 2015. الوسيط

|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)

روابط خارجية

- بوابة الفيزياء

- بوابة كيمياء فيزيائية

- بوابة علم الفلك

- بوابة الكيمياء